找到

71

篇与

知识积累

相关的结果

- 第 8 页

-

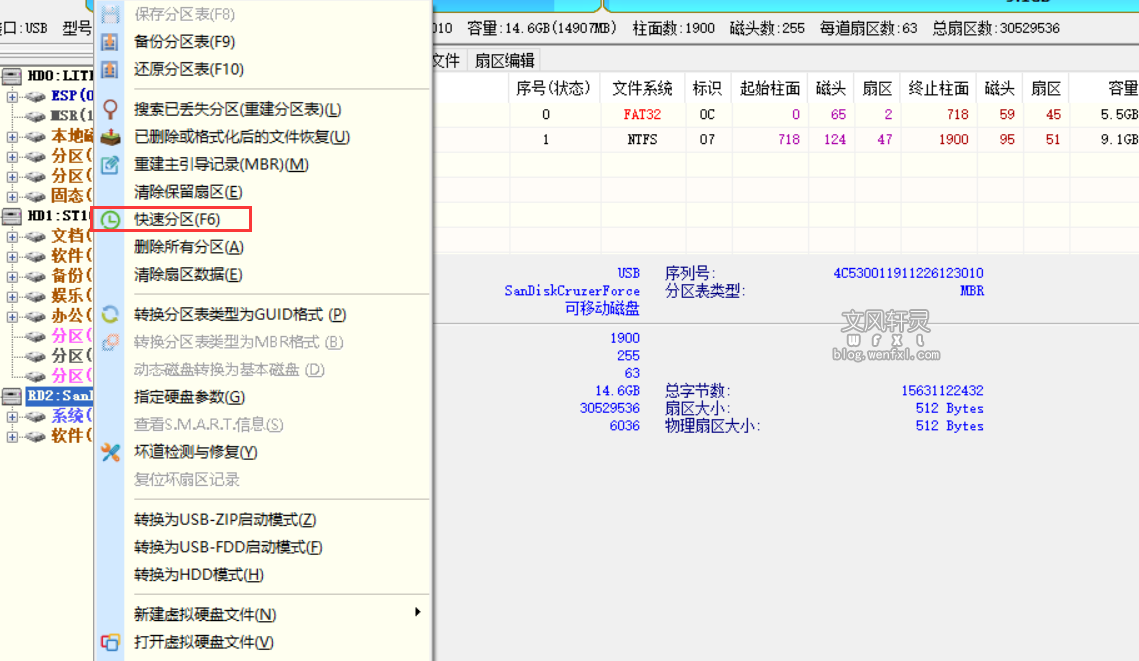

软碟通如何制作启动盘到U盘的某一分区 软碟通如何制作启动盘到U盘的某一分区 教程制作原因是 为了不让系统和存储文件在同一个磁盘下,虽然可以新建一个文件夹存放自己的文件。但是这种方法毕竟不是长久之计。 制作所需材料 ● 光盘映像文件 立即下载 〉 ● 8G以上的U盘 ● UltraISO(软碟通)打开链接 找到必备工具 即可看到软碟通 〉 ● DiskGenius打开链接 找到必备工具 即可看到DiskGenius 〉 制作教程 插上一个U盘,如果有重要文件请先备份。 用DiskGenius工具对U盘进行重新分区,鼠标右键选择U盘整个磁盘,下图中我的U盘是最后一个RD2。 1.png图片 按照上面设置,分区为2个,都勾选主分区,第一个磁盘可以调成FAT32,教程中我没调,是后面进行设置的。都设置好后点击确定,出现提示 确定。 2.png图片 如果在3步骤中调成了FAT32格式可以略过此步骤,对着第一个分区鼠标右键,选择格式化 3.png图片 文件系统格式调成FAT32,点击确定,如果在3步骤中调成了FAT32格式可以略过此步骤。 4.png图片 都执行好后,鼠标右键选择第二个磁盘,并且点“击隐藏/取消隐藏 当前分区”选项。 5.png图片 点击确定好后,再次点击左上角的保存按钮,有提示继续点击确定。 8.png图片 隐藏好后就是这样的显示,会显示一个隐藏 6.png图片 然后打开软碟通,把下载好的系统镜像加载进来,如果不知道怎么打开镜像文件加载进来,请看如何制作 UltraISO(软碟通) U盘启动盘这篇文章操作后在回过来进行操作,加载好系统镜像好后,点击写入硬盘镜像,弹出窗口,按照如下选择。选择 便捷启动-写入新的驱动器引导扇区-windows 10/8.1.... 这个选项,出现提示点确定。如果出现驱动器正忙,点确定后,请重新点击便捷启动-写入新的驱动器引导扇区-windows 10/8.1.... 这个选项操作。 7.png图片 完成后,此时不要进行软碟通的写入和其他操作。请解压下载好的系统镜像文件。把所有文件复制到U盘第一分区(注意先不要复制sources这个目录),当然我们刚才隐藏了第二分区,这里就看不到了,没关系。复制好了后,我们手动在U盘创建一个sources文件夹,然后进入解压开的系统镜像文件目录里面,打开sources文件夹,全选所有文件(此时用鼠标滚轮滑动找到install.wim这个文件,按住ctrl+鼠标左键,点击这个文件,就会发现文件成为了非选中状态,我们要的就是不复制这个文件。然后到U盘sources文件夹里面粘贴)直至完成。 打开解压开的系统镜像文件目录的sources文件夹,找到install.wim文件,有些朋友可能没有开启显示后缀名只显示了install这样的。把这个文件复制到C盘跟目录,然后打开机械师工具箱,选择“解决启动盘安装报错问题”按钮,会弹出本博客页面,关闭即可,再次点击确定按钮,等待弹出的窗口执行完毕。 执行完毕后,C盘会多出 2 个swm 格式的 install 文件。把这 2 个文件复制到 U 盘的sources 目录里面即可。 文件复制好后,使用DiskGenius工具进行6-7步骤,把第二分区的隐藏取消开来即可。 这样操作后,第二分区就可以存储单文件超过4G的文件了。 本教程跟软碟通新版直接制作启动盘有着异曲同工之妙,但是市面上所有软件包括最新软碟通制作启动盘,在解决WIN10系统出现的单个文件超过4G的问题上,启动盘格式都是ntfs格式。为什么本教程采用fat32,下面有写出原因。 注:第9-10步骤在这篇文章中会有图文操作启动盘制作时出现错误解决方式。从这篇文章第二张图下面的文字开始看。 ps:教程中提到的FAT32,为什么不直接用ntfs格式呢 这样就不需要使用工具箱进行操作了,直接复制所有文件到U盘第一个分区就可以了,原因是因为ntfs格式不是最好的uefi启动模式,并且会对U盘造成损伤,fat32格式是uefi启动模式兼容性最好的,而且不是所有电脑主板都支持ntfs格式的uefi启动,本教程不只是适用机械师品牌。其他电脑都可以。 如有问题,请在下方留言即可。

软碟通如何制作启动盘到U盘的某一分区 软碟通如何制作启动盘到U盘的某一分区 教程制作原因是 为了不让系统和存储文件在同一个磁盘下,虽然可以新建一个文件夹存放自己的文件。但是这种方法毕竟不是长久之计。 制作所需材料 ● 光盘映像文件 立即下载 〉 ● 8G以上的U盘 ● UltraISO(软碟通)打开链接 找到必备工具 即可看到软碟通 〉 ● DiskGenius打开链接 找到必备工具 即可看到DiskGenius 〉 制作教程 插上一个U盘,如果有重要文件请先备份。 用DiskGenius工具对U盘进行重新分区,鼠标右键选择U盘整个磁盘,下图中我的U盘是最后一个RD2。 1.png图片 按照上面设置,分区为2个,都勾选主分区,第一个磁盘可以调成FAT32,教程中我没调,是后面进行设置的。都设置好后点击确定,出现提示 确定。 2.png图片 如果在3步骤中调成了FAT32格式可以略过此步骤,对着第一个分区鼠标右键,选择格式化 3.png图片 文件系统格式调成FAT32,点击确定,如果在3步骤中调成了FAT32格式可以略过此步骤。 4.png图片 都执行好后,鼠标右键选择第二个磁盘,并且点“击隐藏/取消隐藏 当前分区”选项。 5.png图片 点击确定好后,再次点击左上角的保存按钮,有提示继续点击确定。 8.png图片 隐藏好后就是这样的显示,会显示一个隐藏 6.png图片 然后打开软碟通,把下载好的系统镜像加载进来,如果不知道怎么打开镜像文件加载进来,请看如何制作 UltraISO(软碟通) U盘启动盘这篇文章操作后在回过来进行操作,加载好系统镜像好后,点击写入硬盘镜像,弹出窗口,按照如下选择。选择 便捷启动-写入新的驱动器引导扇区-windows 10/8.1.... 这个选项,出现提示点确定。如果出现驱动器正忙,点确定后,请重新点击便捷启动-写入新的驱动器引导扇区-windows 10/8.1.... 这个选项操作。 7.png图片 完成后,此时不要进行软碟通的写入和其他操作。请解压下载好的系统镜像文件。把所有文件复制到U盘第一分区(注意先不要复制sources这个目录),当然我们刚才隐藏了第二分区,这里就看不到了,没关系。复制好了后,我们手动在U盘创建一个sources文件夹,然后进入解压开的系统镜像文件目录里面,打开sources文件夹,全选所有文件(此时用鼠标滚轮滑动找到install.wim这个文件,按住ctrl+鼠标左键,点击这个文件,就会发现文件成为了非选中状态,我们要的就是不复制这个文件。然后到U盘sources文件夹里面粘贴)直至完成。 打开解压开的系统镜像文件目录的sources文件夹,找到install.wim文件,有些朋友可能没有开启显示后缀名只显示了install这样的。把这个文件复制到C盘跟目录,然后打开机械师工具箱,选择“解决启动盘安装报错问题”按钮,会弹出本博客页面,关闭即可,再次点击确定按钮,等待弹出的窗口执行完毕。 执行完毕后,C盘会多出 2 个swm 格式的 install 文件。把这 2 个文件复制到 U 盘的sources 目录里面即可。 文件复制好后,使用DiskGenius工具进行6-7步骤,把第二分区的隐藏取消开来即可。 这样操作后,第二分区就可以存储单文件超过4G的文件了。 本教程跟软碟通新版直接制作启动盘有着异曲同工之妙,但是市面上所有软件包括最新软碟通制作启动盘,在解决WIN10系统出现的单个文件超过4G的问题上,启动盘格式都是ntfs格式。为什么本教程采用fat32,下面有写出原因。 注:第9-10步骤在这篇文章中会有图文操作启动盘制作时出现错误解决方式。从这篇文章第二张图下面的文字开始看。 ps:教程中提到的FAT32,为什么不直接用ntfs格式呢 这样就不需要使用工具箱进行操作了,直接复制所有文件到U盘第一个分区就可以了,原因是因为ntfs格式不是最好的uefi启动模式,并且会对U盘造成损伤,fat32格式是uefi启动模式兼容性最好的,而且不是所有电脑主板都支持ntfs格式的uefi启动,本教程不只是适用机械师品牌。其他电脑都可以。 如有问题,请在下方留言即可。 -

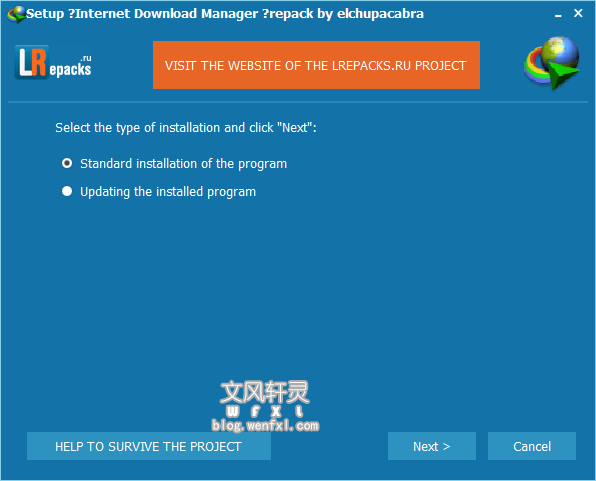

IDM WIN10 UI 俄罗斯版本2020-2-12 安装即是激活 IDM WIN10 UI 俄罗斯版本 这个版本UI是WIN10的 不是传统旧版的妖艳贱货IDM界面,并且是俄罗斯版本,下面附上安装步骤 首先 如果电脑安装了IDM旧版,请卸载干净。如果直接卸载会有些注册表无法卸载干净。建议使用Uninstall Tool工具来卸载,具体请自行百度Uninstall Tool破解版,这里不提供Uninstall Tool破解版的原因,是想让所有人自己动动手去寻找自己所需要的东西,而不是一味的靠着别人提供给你的结果。卸载完成后建议重启一次电脑 在来安装本程序。 idm下载地址 下载完成后,把压缩包解压,双击Internet Download Manager 6.36.7.exe进行安装 第一个选项为安装,第二个选项为升级,我们默认选择第一个 选择Next进行下一步 1.png图片 默认是同意许可协议的,这里继续选择Next进行下一步 2.png图片 这里要注意的是,默认安装位置为C盘,我们修改一下安装路径即可,继续选择Next进行下一步 3.png图片 继续选择Next进行下一步 4.png图片 程序带有WIN10 UI 所以我们选择WINDOWS 10,然后继续选择Next进行下一步 5.png图片 然后就一路Next进行下一步会安装完毕。安装完毕后 我们点左下角WIN菜单 启动Internet Download Manager即可,如需设置语言,按图片设置好,会提是重启IDM,我们确定即可。 6.png图片 当我们都弄好之后,去我们安装的IDM目录下找到IDMGCExt.crx文件,谷歌浏览器打开菜单-更多工具-扩展工具,然后把这个文件拖进界面上,提示添加扩展程序,添加即可 7.png图片 如有问题,留言反馈即可

IDM WIN10 UI 俄罗斯版本2020-2-12 安装即是激活 IDM WIN10 UI 俄罗斯版本 这个版本UI是WIN10的 不是传统旧版的妖艳贱货IDM界面,并且是俄罗斯版本,下面附上安装步骤 首先 如果电脑安装了IDM旧版,请卸载干净。如果直接卸载会有些注册表无法卸载干净。建议使用Uninstall Tool工具来卸载,具体请自行百度Uninstall Tool破解版,这里不提供Uninstall Tool破解版的原因,是想让所有人自己动动手去寻找自己所需要的东西,而不是一味的靠着别人提供给你的结果。卸载完成后建议重启一次电脑 在来安装本程序。 idm下载地址 下载完成后,把压缩包解压,双击Internet Download Manager 6.36.7.exe进行安装 第一个选项为安装,第二个选项为升级,我们默认选择第一个 选择Next进行下一步 1.png图片 默认是同意许可协议的,这里继续选择Next进行下一步 2.png图片 这里要注意的是,默认安装位置为C盘,我们修改一下安装路径即可,继续选择Next进行下一步 3.png图片 继续选择Next进行下一步 4.png图片 程序带有WIN10 UI 所以我们选择WINDOWS 10,然后继续选择Next进行下一步 5.png图片 然后就一路Next进行下一步会安装完毕。安装完毕后 我们点左下角WIN菜单 启动Internet Download Manager即可,如需设置语言,按图片设置好,会提是重启IDM,我们确定即可。 6.png图片 当我们都弄好之后,去我们安装的IDM目录下找到IDMGCExt.crx文件,谷歌浏览器打开菜单-更多工具-扩展工具,然后把这个文件拖进界面上,提示添加扩展程序,添加即可 7.png图片 如有问题,留言反馈即可 -

百度网盘满速下载教程 百度网盘满速下载教程 以下是博主一直使用的下载方法,教程如下: 首先运行谷歌浏览器,我们开始安装插件,用来获取百度API的。 请科学上网下载插件。 运行谷歌浏览器。进入谷歌浏览器谷歌插件安装,点进链接后搜索Tampermonkey,也许很多朋友以前用到过这个插件。 1.png图片 2.png图片 安装好这个插件之后,我们继续安装下一个插件,百度插件安装。进入链接后点安装此脚本。 1.png图片 现在开始安装IDM,这里提供一个地址:IDM地址,按教程进行操作。然后打开谷歌浏览器的菜单-更多工具-扩展程序。在IDM目录里面找到IDMGCExt.crx文件, 3.png图片 拖到谷歌扩展插件里面提示安装,点确定即可。 4.png图片 都安装好后,记得设置一下idm,点IDM下载-选项-文件类型,清空图片框出的内容,点确定。在连接里有一个最大连接数,自己可以更改。 5.png图片 然后我们继续安装一个百度网盘助手的插件,安装方法有点繁琐,先下载插件:网盘万能助手,下载好了后解压 鼠标右键直接解压出文件夹 2.png图片 此时我们进入谷歌的扩展程序模式,复制这串链接粘贴在浏览器回车:chrome://extensions 进入扩展模式后,我们打开右上角的开发者开关 3.png图片 然后点击左上角的加载已解压的扩展程序,找到网盘助手,选中文件夹。 4.png图片 到这里,我们要安装的已经全部安装好了 我们下载东西,选择‘api下载’,务必等IDM获取到文件名和文件大小后再点击开始下载。IDM会自动启动进行下载。点确定即可开始满速下载 1.png图片 2.png图片 鼠标右键链接 选择使用IDM下载即可。IDM刚开始因为线程少下载慢,经常用这款软件的的都懂 有问题下方留言即可

百度网盘满速下载教程 百度网盘满速下载教程 以下是博主一直使用的下载方法,教程如下: 首先运行谷歌浏览器,我们开始安装插件,用来获取百度API的。 请科学上网下载插件。 运行谷歌浏览器。进入谷歌浏览器谷歌插件安装,点进链接后搜索Tampermonkey,也许很多朋友以前用到过这个插件。 1.png图片 2.png图片 安装好这个插件之后,我们继续安装下一个插件,百度插件安装。进入链接后点安装此脚本。 1.png图片 现在开始安装IDM,这里提供一个地址:IDM地址,按教程进行操作。然后打开谷歌浏览器的菜单-更多工具-扩展程序。在IDM目录里面找到IDMGCExt.crx文件, 3.png图片 拖到谷歌扩展插件里面提示安装,点确定即可。 4.png图片 都安装好后,记得设置一下idm,点IDM下载-选项-文件类型,清空图片框出的内容,点确定。在连接里有一个最大连接数,自己可以更改。 5.png图片 然后我们继续安装一个百度网盘助手的插件,安装方法有点繁琐,先下载插件:网盘万能助手,下载好了后解压 鼠标右键直接解压出文件夹 2.png图片 此时我们进入谷歌的扩展程序模式,复制这串链接粘贴在浏览器回车:chrome://extensions 进入扩展模式后,我们打开右上角的开发者开关 3.png图片 然后点击左上角的加载已解压的扩展程序,找到网盘助手,选中文件夹。 4.png图片 到这里,我们要安装的已经全部安装好了 我们下载东西,选择‘api下载’,务必等IDM获取到文件名和文件大小后再点击开始下载。IDM会自动启动进行下载。点确定即可开始满速下载 1.png图片 2.png图片 鼠标右键链接 选择使用IDM下载即可。IDM刚开始因为线程少下载慢,经常用这款软件的的都懂 有问题下方留言即可 -

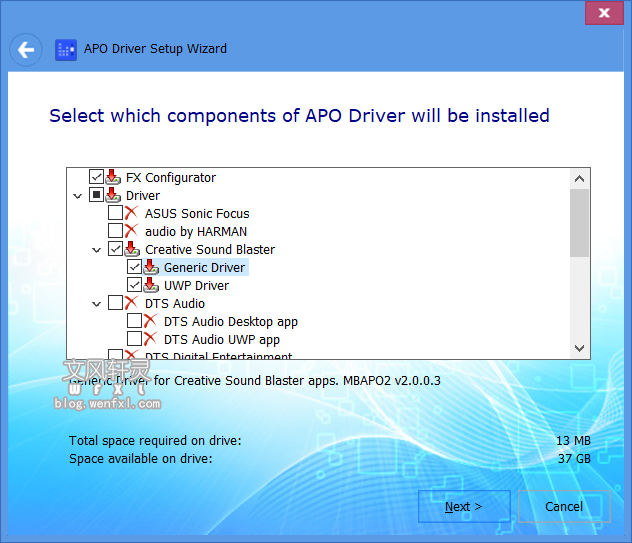

非 创新声卡 安装SBC5音效教程 Sound Blaster Cinema 5音效更给力 SBC5音效 密码:Ddqt 安装步骤: 安装APO_Driver,安装时仅选择FX Configurator和Creative Sound Blaster,其他不要选 01.png图片 运行FX Configurator,桌面没图标就在win菜单找。并配置 1) 点击“Render”; 2) 选择“[Active] 扬声器(Realtek High Definition Audio){**}”; 02.png图片 3)“Load”,选择 目录\APO Driver\Config\SFX MFX GFX 下的 Sound Blaster Connect UWP app Render.ini 加载配置;弹出提示点确定 03.png图片 4)点击“Import Registry Key”导入注册表,选择; 目录\APO Driver\Registry 下的 Sound Blaster Connect UWP Render.reg进行导入。弹出提示点确定 04.png图片 5)点击“Apply”生效,弹出提示点确定。点击“Restart Audio Service”重启服务。 05.png图片 在任务管理器【服务】中重启“UWPRPCService”,若直接“重启动”不成功,可以先“停止”再“启动”; 06.png图片 安装压缩包中的Add-AppxPackage.ps1;鼠标右键使用 powershell运行。 安装UWP .NET Frameworks下所有程序;提示已有关闭即可。然后菜单卸载Sound Blaster Cinema 安装CreativeAudioEffectsComponentInstaller_2.0.0.17; 安装SpeakerEQHaier_1.0.0.3; 安装CreativeTechnologyLtd.SoundBlasterConnect_1.0.12.0_neutral___13fcda18mhdz2.AppxBundle,或者点击“Sound Blaster Connect UWP App - MS Windows Store link”通过微软商店安装; 运行5.-GenKGA3_v2.exe,将解压的GenKGA.exe放到C:\ProgramData\Creative\SoftwareLock下(没有则新建文件夹),运行GenKGA.exe,重启电脑。

非 创新声卡 安装SBC5音效教程 Sound Blaster Cinema 5音效更给力 SBC5音效 密码:Ddqt 安装步骤: 安装APO_Driver,安装时仅选择FX Configurator和Creative Sound Blaster,其他不要选 01.png图片 运行FX Configurator,桌面没图标就在win菜单找。并配置 1) 点击“Render”; 2) 选择“[Active] 扬声器(Realtek High Definition Audio){**}”; 02.png图片 3)“Load”,选择 目录\APO Driver\Config\SFX MFX GFX 下的 Sound Blaster Connect UWP app Render.ini 加载配置;弹出提示点确定 03.png图片 4)点击“Import Registry Key”导入注册表,选择; 目录\APO Driver\Registry 下的 Sound Blaster Connect UWP Render.reg进行导入。弹出提示点确定 04.png图片 5)点击“Apply”生效,弹出提示点确定。点击“Restart Audio Service”重启服务。 05.png图片 在任务管理器【服务】中重启“UWPRPCService”,若直接“重启动”不成功,可以先“停止”再“启动”; 06.png图片 安装压缩包中的Add-AppxPackage.ps1;鼠标右键使用 powershell运行。 安装UWP .NET Frameworks下所有程序;提示已有关闭即可。然后菜单卸载Sound Blaster Cinema 安装CreativeAudioEffectsComponentInstaller_2.0.0.17; 安装SpeakerEQHaier_1.0.0.3; 安装CreativeTechnologyLtd.SoundBlasterConnect_1.0.12.0_neutral___13fcda18mhdz2.AppxBundle,或者点击“Sound Blaster Connect UWP App - MS Windows Store link”通过微软商店安装; 运行5.-GenKGA3_v2.exe,将解压的GenKGA.exe放到C:\ProgramData\Creative\SoftwareLock下(没有则新建文件夹),运行GenKGA.exe,重启电脑。 -

利用DiskGenius工具快速分区 利用DiskGenius工具快速分区 在重装系统时,很多小伙伴都会选择功能齐全的PE去重装,其实使用PE也能进行硬盘的分区,在PE里面分区的优势也很明显,速度快、易观察、简洁易懂。如不了解PE可进入《PE安装原版win10教程》提前熟知。 分区步骤 1、进入PE界面后选择“分区工具” 1.png图片 2、选择需要分区的硬盘,点击菜单栏的“快速分区” 2.png图片 ①分区类型可以选择硬盘的格式,默认GUID(GPT) ②分区数目区块可以选择分区数量,根据自己需要进行选择 ③在高级设置区块可以选择分区大小,根据自己需要进行选择 3.png图片 3、确定重要的资料备份后,就可以对整体硬盘进行分区 4.png图片 顺利完成的分区 5.png图片

利用DiskGenius工具快速分区 利用DiskGenius工具快速分区 在重装系统时,很多小伙伴都会选择功能齐全的PE去重装,其实使用PE也能进行硬盘的分区,在PE里面分区的优势也很明显,速度快、易观察、简洁易懂。如不了解PE可进入《PE安装原版win10教程》提前熟知。 分区步骤 1、进入PE界面后选择“分区工具” 1.png图片 2、选择需要分区的硬盘,点击菜单栏的“快速分区” 2.png图片 ①分区类型可以选择硬盘的格式,默认GUID(GPT) ②分区数目区块可以选择分区数量,根据自己需要进行选择 ③在高级设置区块可以选择分区大小,根据自己需要进行选择 3.png图片 3、确定重要的资料备份后,就可以对整体硬盘进行分区 4.png图片 顺利完成的分区 5.png图片 -

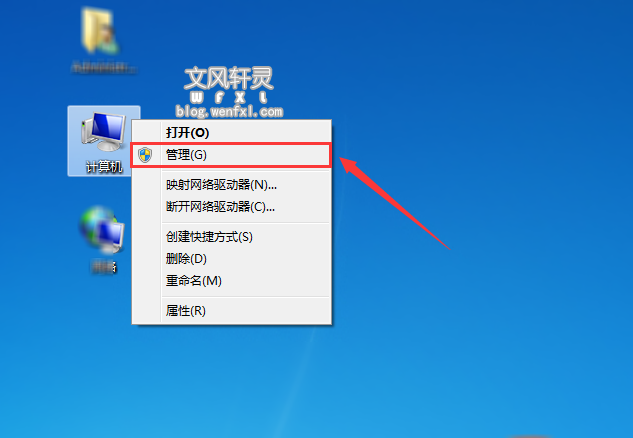

如何给新电脑和磁盘进行分区 如何给新电脑和磁盘进行分区 购买新电脑或新硬盘的时,往往只有一个分区,为了更好地区分系统盘和进行磁盘的管理,我们就需要手动去进行硬盘的分区,方法也比较简单,也比较合适新设备。 分区步骤 1、右键我的电脑,点击“管理”,然后选择“磁盘管理” 1.png图片! 2.png图片 2、选择你需要进行分区的磁盘,右键选择“压缩卷” 3.png图片 3、选择好压缩空间的大小,然后进行压缩 4.png图片 4、等待完成后会出现一个刚才压缩的可用空间,右键选择“新建简单卷” 5.png图片 6.png图片 5、进入新建简单卷向导后,输入自己需要的大小 7.png图片 6、为你新建的简单卷选择器号 8.png图片 7、为你新建的简单卷选择磁盘的格式,一般选择“NTFS” 9.png图片 8、再次确认信息后完成 10.png图片 顺利完成的分区 11.png图片

如何给新电脑和磁盘进行分区 如何给新电脑和磁盘进行分区 购买新电脑或新硬盘的时,往往只有一个分区,为了更好地区分系统盘和进行磁盘的管理,我们就需要手动去进行硬盘的分区,方法也比较简单,也比较合适新设备。 分区步骤 1、右键我的电脑,点击“管理”,然后选择“磁盘管理” 1.png图片! 2.png图片 2、选择你需要进行分区的磁盘,右键选择“压缩卷” 3.png图片 3、选择好压缩空间的大小,然后进行压缩 4.png图片 4、等待完成后会出现一个刚才压缩的可用空间,右键选择“新建简单卷” 5.png图片 6.png图片 5、进入新建简单卷向导后,输入自己需要的大小 7.png图片 6、为你新建的简单卷选择器号 8.png图片 7、为你新建的简单卷选择磁盘的格式,一般选择“NTFS” 9.png图片 8、再次确认信息后完成 10.png图片 顺利完成的分区 11.png图片 -

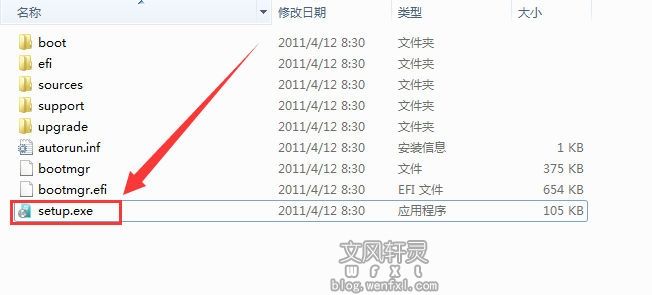

原版Win7系统安装教程 原版Win7系统安装教程 很多网友对原版win7的印象估计是“装好桌面只有一个回收站”,然后连网络都链接不了!那么你想知道原版win7系统怎么安装吗?本教程教你如何快速安装原版win7系统,适用于电脑还能正常启动,且没有U盘启动盘、光驱光盘等情况下安装。如果电脑已开不了机,可参考此教程重装 《U盘PE装原版Win7系统教程》 安装准备工作 ● 提前下载好win7光盘映像文件 立即下载 〉 ● 解压工具 ● 做好重要文件的备份(数据无价) ● 提前准备好网卡驱动 安装步骤 1、使用解压工具把win7原版镜像文件解压到C盘之外的分区,比如D盘。然后打开文件夹点击setup.exe 1.jpg图片 2、出现安装向导,点击“现在安装” 2.jpg图片 3、选择“不获取最新安装更新” 3.jpg图片 4、接受条款 4.jpg图片 5、安装类型选择 “自定义(高级)” 5.jpg图片 6、选择安装系统的硬盘(一般为C盘) 6.jpg图片 7、开始执行win7系统的安装 , 期间计算机会自动重启多次,可能需要一些时间(期间可以先玩一会手机) 7.jpg图片 8.jpg图片 9.jpg图片 10.jpg图片 8、进入系统配置过程,一般默认即可 11.jpg图片 9、创建用户名和电脑名称 12.jpg图片 10、设置计算机登录密码(此项可不设置) 13.jpg图片 11、选择以后询问我(A) 14.jpg图片 12、设置时间和日期(默认为当日北京时间) 15.jpg图片 13、然后根据个人的需要来设置自己的网络 16.jpg图片 14、稍等片刻后便会进入win7界面。恭喜你,你已经完成了win7系统的安装 17.jpg图片 15、然后,我们可以把常用图标调出来。在桌面右键>个性化>更改桌面图标, 然后勾选你所需要显示的图标即可 18.jpg图片 16、查看系统激活情况,右键我的电脑>属性查看(你可以使用密钥或第三方KMS激活,具体请百度一下) 19.jpg图片 注意事项 ● 原版win7不带驱动,安装前需要准备好相关驱动安装包或离线版驱动工具 ● 切勿使用高版本安装低版本(如win10安装win7),容易出现其他的安装问题 ● 32位系统环境下要安装64位win7需通过其他介质来启动安装(如PE安装、U盘启动) ● 如阅读本教程或安装使用中遇到任何疑问可随时留言提问

原版Win7系统安装教程 原版Win7系统安装教程 很多网友对原版win7的印象估计是“装好桌面只有一个回收站”,然后连网络都链接不了!那么你想知道原版win7系统怎么安装吗?本教程教你如何快速安装原版win7系统,适用于电脑还能正常启动,且没有U盘启动盘、光驱光盘等情况下安装。如果电脑已开不了机,可参考此教程重装 《U盘PE装原版Win7系统教程》 安装准备工作 ● 提前下载好win7光盘映像文件 立即下载 〉 ● 解压工具 ● 做好重要文件的备份(数据无价) ● 提前准备好网卡驱动 安装步骤 1、使用解压工具把win7原版镜像文件解压到C盘之外的分区,比如D盘。然后打开文件夹点击setup.exe 1.jpg图片 2、出现安装向导,点击“现在安装” 2.jpg图片 3、选择“不获取最新安装更新” 3.jpg图片 4、接受条款 4.jpg图片 5、安装类型选择 “自定义(高级)” 5.jpg图片 6、选择安装系统的硬盘(一般为C盘) 6.jpg图片 7、开始执行win7系统的安装 , 期间计算机会自动重启多次,可能需要一些时间(期间可以先玩一会手机) 7.jpg图片 8.jpg图片 9.jpg图片 10.jpg图片 8、进入系统配置过程,一般默认即可 11.jpg图片 9、创建用户名和电脑名称 12.jpg图片 10、设置计算机登录密码(此项可不设置) 13.jpg图片 11、选择以后询问我(A) 14.jpg图片 12、设置时间和日期(默认为当日北京时间) 15.jpg图片 13、然后根据个人的需要来设置自己的网络 16.jpg图片 14、稍等片刻后便会进入win7界面。恭喜你,你已经完成了win7系统的安装 17.jpg图片 15、然后,我们可以把常用图标调出来。在桌面右键>个性化>更改桌面图标, 然后勾选你所需要显示的图标即可 18.jpg图片 16、查看系统激活情况,右键我的电脑>属性查看(你可以使用密钥或第三方KMS激活,具体请百度一下) 19.jpg图片 注意事项 ● 原版win7不带驱动,安装前需要准备好相关驱动安装包或离线版驱动工具 ● 切勿使用高版本安装低版本(如win10安装win7),容易出现其他的安装问题 ● 32位系统环境下要安装64位win7需通过其他介质来启动安装(如PE安装、U盘启动) ● 如阅读本教程或安装使用中遇到任何疑问可随时留言提问 -

U盘PE装原版Win7系统教程 U盘PE装原版Win7系统教程 本教程主要讲述如何用U盘PE启动安装原版Win7系统(即MSDN下载的ISO),当原系统损坏、崩溃、蓝屏黑屏或系统引导异常时,都可以使用U盘启动来修复/重装。U盘PE重装非常灵活,可以这么说学会灵活使用PE维护系统等于多一个撩小姐姐的技能(不管你信不信,反正我是懂了),下面系统库搬运工以微PE为示范安装最新Win7原版。 前期准备 ● 原系统重要文件备份(数据无价) ● 8G或以上容量U盘 ● 微PE工具箱64位下载 ● 微PE工具箱32位下载(工具不唯一,请务必使用纯净无捆绑的工具) ● 下载原版win7 iso映像文件 立即下载 〉 ● 提前准备好网卡驱动 制作U盘PE 1、连接一个空U盘 1.png图片 2、打开pe制作工具,选择安装方式为“U盘” 2.png图片 3、选择好“待写入U盘”,然后点击“立即安装进U盘”,其它默认即可 3.png图片 PS: ○ 制作U盘格式建议选择支持单文件大于4G的exFAT或NTFS ○ 请注意备份U盘资料 4.png图片 4、这样U盘pe便顺利制作完成了(制作成功后U盘可用空间会变小) 5.png图片 系统安装步骤 1、在下表查阅你的电脑对应的快捷启动热键,重启电脑时不停按启动热键(一般是F12、ESC),直到出现启动选择界面 (重要提醒:选择热键前,确保电脑连接着U盘) 6.png图片 2、在弹出的启动界面中选择U盘启动盘,如搬运工用的是金士顿U盘制作的,此步如有疑问可拍照片联系我协助解决 7.png图片 3、 进入界面后打开“CGI备份还原” 8.png图片 4、依次选择安装的盘(一般为C盘)和镜像文件,然后点击“执行” 9.png图片 PS:然后在弹出的窗口选择Win7的版本(镜像一般包含多版本) 10.png图片 5、选择是否保留原系统内容和自动重启,此时可拨掉U盘 11.png图片 系统设置 前一步还原完成并重启后会进入系统部署过程,整个过程比较简单,详细可参考 原版Win7系统安装 1、默认即可 12.png图片 2、创建自己的用户名和PC名称 13.png图片 3、密码设置和产品密钥都可跳过 14.png图片 4、选择以后询问我 15.png图片 5、设置好时间和日期,根据工作环境来设置网络 16.png图片 17.png图片 恭喜你,你已经完成了win7系统的安装 注意事项 ● 原版win7不带驱动,安装前需要准备好相关驱动安装包或离线版驱动工具 ● 教程使用微PE做例子,看个人爱好来选择纯净的PE安装工具即可 ● PE的技能不限于重装,还可以修复引导、重新分区、转分区等等 ● 如阅读本教程或安装使用中遇到任何疑问可随时留言提问

U盘PE装原版Win7系统教程 U盘PE装原版Win7系统教程 本教程主要讲述如何用U盘PE启动安装原版Win7系统(即MSDN下载的ISO),当原系统损坏、崩溃、蓝屏黑屏或系统引导异常时,都可以使用U盘启动来修复/重装。U盘PE重装非常灵活,可以这么说学会灵活使用PE维护系统等于多一个撩小姐姐的技能(不管你信不信,反正我是懂了),下面系统库搬运工以微PE为示范安装最新Win7原版。 前期准备 ● 原系统重要文件备份(数据无价) ● 8G或以上容量U盘 ● 微PE工具箱64位下载 ● 微PE工具箱32位下载(工具不唯一,请务必使用纯净无捆绑的工具) ● 下载原版win7 iso映像文件 立即下载 〉 ● 提前准备好网卡驱动 制作U盘PE 1、连接一个空U盘 1.png图片 2、打开pe制作工具,选择安装方式为“U盘” 2.png图片 3、选择好“待写入U盘”,然后点击“立即安装进U盘”,其它默认即可 3.png图片 PS: ○ 制作U盘格式建议选择支持单文件大于4G的exFAT或NTFS ○ 请注意备份U盘资料 4.png图片 4、这样U盘pe便顺利制作完成了(制作成功后U盘可用空间会变小) 5.png图片 系统安装步骤 1、在下表查阅你的电脑对应的快捷启动热键,重启电脑时不停按启动热键(一般是F12、ESC),直到出现启动选择界面 (重要提醒:选择热键前,确保电脑连接着U盘) 6.png图片 2、在弹出的启动界面中选择U盘启动盘,如搬运工用的是金士顿U盘制作的,此步如有疑问可拍照片联系我协助解决 7.png图片 3、 进入界面后打开“CGI备份还原” 8.png图片 4、依次选择安装的盘(一般为C盘)和镜像文件,然后点击“执行” 9.png图片 PS:然后在弹出的窗口选择Win7的版本(镜像一般包含多版本) 10.png图片 5、选择是否保留原系统内容和自动重启,此时可拨掉U盘 11.png图片 系统设置 前一步还原完成并重启后会进入系统部署过程,整个过程比较简单,详细可参考 原版Win7系统安装 1、默认即可 12.png图片 2、创建自己的用户名和PC名称 13.png图片 3、密码设置和产品密钥都可跳过 14.png图片 4、选择以后询问我 15.png图片 5、设置好时间和日期,根据工作环境来设置网络 16.png图片 17.png图片 恭喜你,你已经完成了win7系统的安装 注意事项 ● 原版win7不带驱动,安装前需要准备好相关驱动安装包或离线版驱动工具 ● 教程使用微PE做例子,看个人爱好来选择纯净的PE安装工具即可 ● PE的技能不限于重装,还可以修复引导、重新分区、转分区等等 ● 如阅读本教程或安装使用中遇到任何疑问可随时留言提问